齐忻敏气象科普宣传作品展(5)

千年木塔里的气象故事

H5,H5页面制作工具

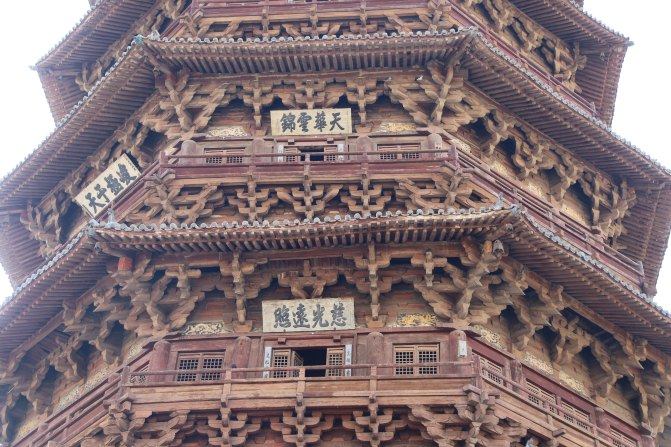

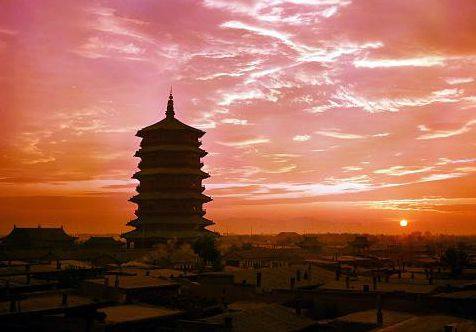

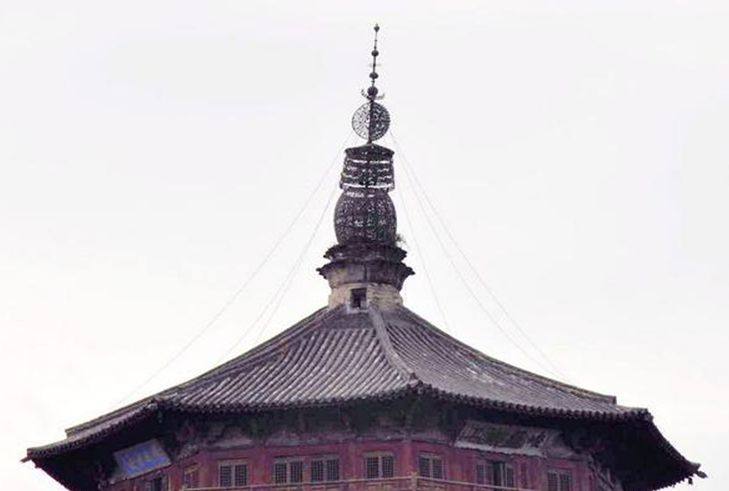

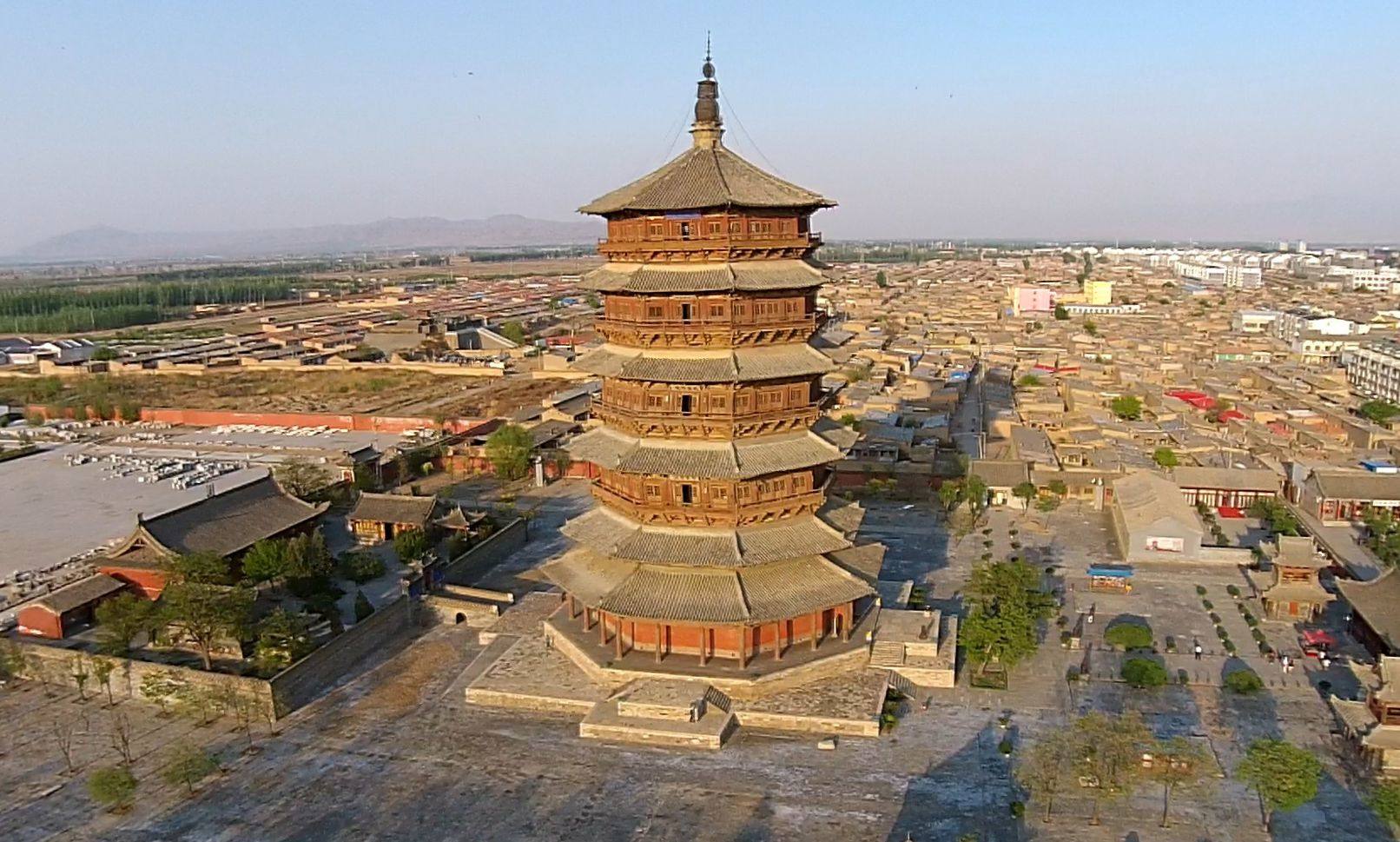

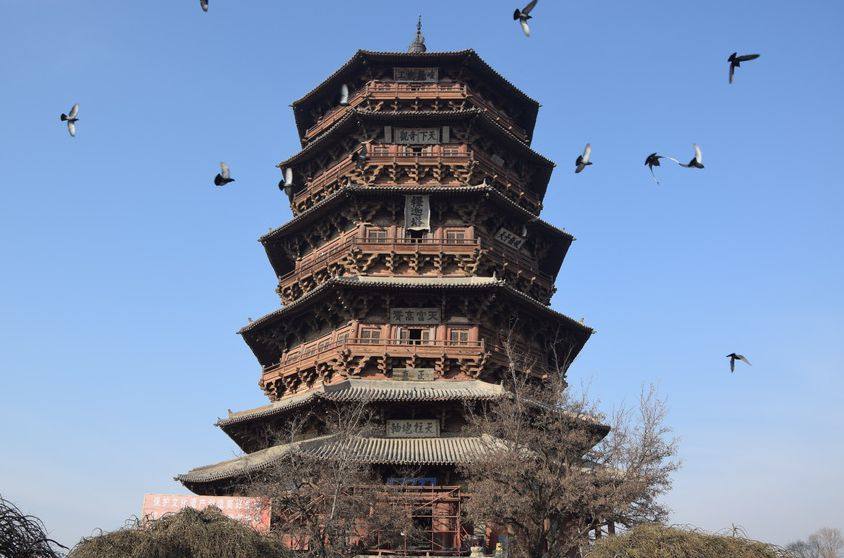

- 沧州狮子应州塔,正定菩萨赵州桥。这则民谣说的是我国北方非常著名的四大胜迹,其中的应州塔就是今天的应县木塔,俗称“千年木塔”。该塔位于山西省朔州市境内,建于1056年,塔高67. 31米。是世界上最古老、最高大的木塔。木塔历经千年沧桑,遭受过无数次自然和人为的破坏,6次大地震不倒、数十回雷击不动、200余流弹不毁、千番洪水朔风不摧而震撼考古界。它不仅蕴藏着丰富的文化内涵,还融入了天象、气候、地脉等不少令人关注的话题呢!一场争议:装与不装避雷针玲珑古塔云烟里,擎天一柱势不倚。这是清代著名诗人臧寅的一首诗句,赞美应县木塔如垂天之云,大气磅礴。木塔除塔刹外没有包括铁钉在内的任何金属物,且塔身上下及四周没有任何避雷设施,按常理说“个大招雷”,然而建成近千年来却鲜遭雷电攻击。

- 据记载,20世纪50年代在距塔100米的地方曾发生过两次特大雷击,但木塔却安然无恙。值得一提的是,2002年9月7日,塔顶戗脊曾被雷电“炸”开一条1.1米长的裂缝。追查原因,才发现是塔上安装的防震导线没有及时拆除,引来了雷电袭击。此事引起了当地文物部门的戒备——凡是试图在木塔上加防护物件,一概被谢绝,包括防雷设施。20世纪80年代后期,由国家自然科学基金会批准资助的“应县木塔避雷机制研究”课题组专家经反复研究和试验得出结论:应县木塔存在“绝缘避雷”机制,只要保证这种绝缘性能不被破坏,木塔就不会遭受雷击。反之,如果强行为其安置避雷设施,不仅严重破坏景观,而且容易影响塔身基础,甚至变为引雷。也有专家认为,把木塔的避雷设施纯粹归结为其绝缘性是难以令人信服的。中国早期的塔大都为木塔,有“古代摩天楼”之称的洛阳永宁寺塔,高约147米,登上塔顶犹如置身云霄,此塔仅存16年,便被雷击中,毁于火的“应县木塔避雷机制研究”课题组专家经反复研究和试验得出结论:应县木塔存在“绝缘避雷”机制,只要保证这种绝缘性能不被破坏,木塔就不会遭受雷击。反之,如果强行为其安置避雷设施,不仅严重破坏景观,而且容易影响塔身基础,甚至变为引雷。

- 双击此处进行编辑

- 高塔,而且有类似的结构。从古建筑选址、塔基构造和选用的材料来看,仅用“绝缘避雷”解释古建筑避雷是不充分的。

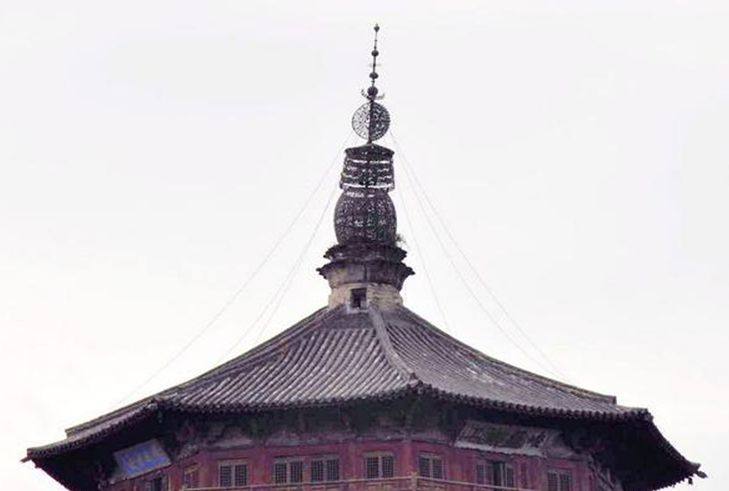

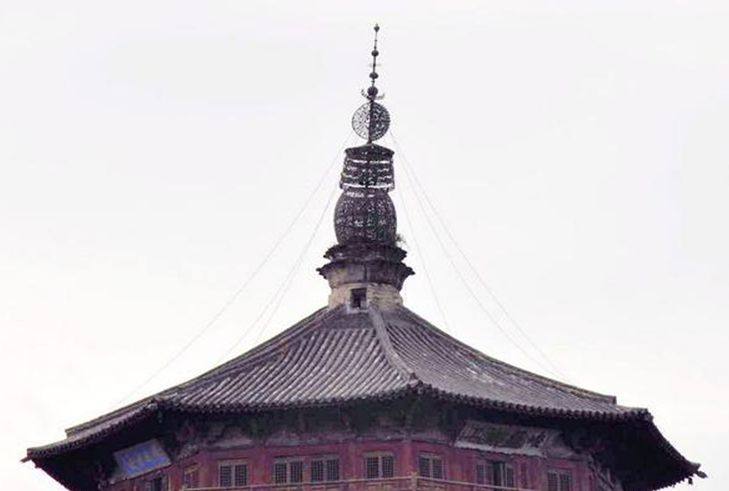

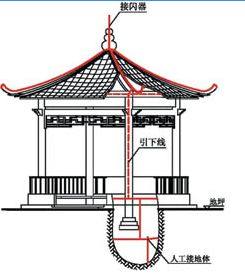

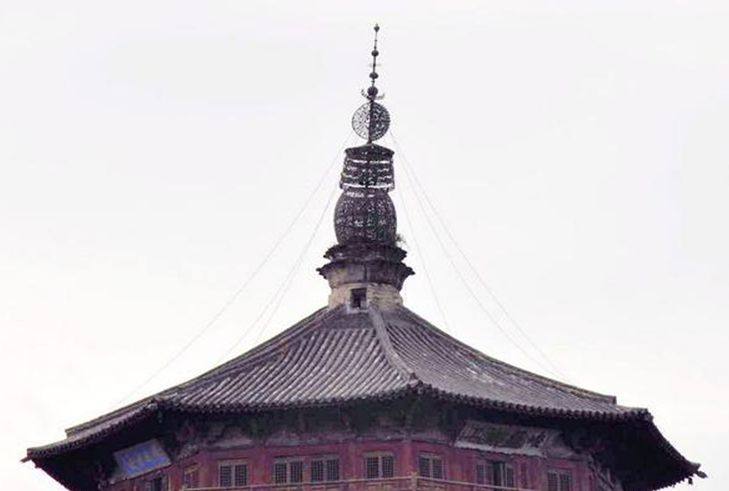

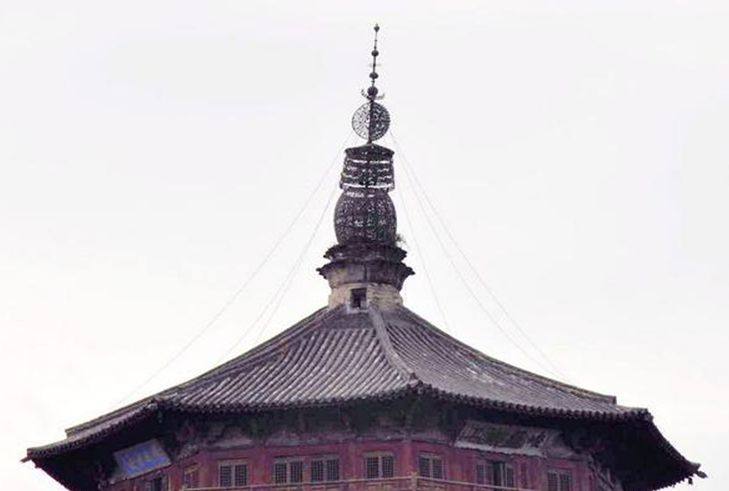

- 也有专家认为,把木塔的避雷设施纯粹归结为其绝缘性是难以令人信服的。中国早期的塔大都为木塔,有“古代摩天楼”之称的洛阳永宁寺塔,高约147米,登上塔顶犹如置身云霄,此塔仅存16年,便被雷击中,毁于火灾。当时“……悲哀之声,震动京邑,大火三日不灭”。古代扬州栖灵塔于公元843年也被雷击毁。和应县木塔比较,它们不仅都是木构高塔,而且有类似的结构。从古建筑选址、塔基构造和选用的材料来看,仅用“绝缘避雷”解释古建筑避雷是不充分的。另有研究表明,木塔塔顶10米高的金属塔刹有避雷作用。一般的避雷装置由接闪器、引下线和接地体三部分组成。避雷针只是接闪器的一种形

- 双击此处进行编辑

- 于雷电带上,易受雷击。当地人传言说它有一种神奇的力量,“水不能淹,火不能焚,雷不能击”,但缺乏科学依据。木塔可以说是一个杰出的防雷范例,它为何不受雷击,长期以来是一个不解之谜。毕竟,谁也不敢保证这座“千年木塔”今后不会遭遇雷击火灾。一种“天”意:神秘的候鸟与塔共舞势入云霄胸次豁,光依日月宠恩优。

- 保护木结构建筑最重要的就是防火,而火种的一个重要自然来源就是雷电。应县雷电日较多,而木塔正位

- 把闪电电流泄放到大地中去。木塔塔顶上的塔刹全为铁件制成,有覆钵、相轮、露盘、月牙、宝珠等,中间有铁轴一根,插入梁架之内,这不正是避雷针吗?四周8根铁索迄今完好无损,不正是引雷的引下线吗?有专家称,这高达10余米的塔刹为“法拉第笼”的上盖,是典型的现代避雷器,起到了避雷的作用。但也有专家认为,塔顶虽有铁制塔刹,但并没有金属由此连接至地面,不能成为避雷设施。保护木结构建筑最重要的就是防火,而火种的一个重要自然来源就是雷电。应县雷电日较多,而木塔正位于雷电带上,易受雷击。当地人传言说它有一种神奇的力量,“水不能淹,火不能焚,雷不能击”,但缺乏科学依据。木塔可以说是一个杰出的防雷范例,它为

- 然后通过引下线把放到大地中去。木塔塔顶上的塔刹全为铁件制成,有覆钵、相轮、露盘、月牙、宝珠等,中间有铁轴一根,插入梁架之内,这不正是避雷针吗?四周8根铁索迄今完好无损,不正是引雷的引下线吗?有专家称,这高达10余米的塔刹为“法拉第笼”的上盖,是典型的现代避雷器,起到了避雷的作用。但也有专家认为,塔顶虽有铁制塔刹,但并没有金属由此连接至地面,不能成为避雷设施。保护木结构建筑最重要的就是防火,而火种的一个重要自然来源就是雷电。应县雷电日较多,而木塔正位于雷电带上,易受雷击。当地人传言说它有一种神奇的力量,“水不能淹,火不能焚,雷不能击”,但缺乏科学依据。木塔可以说是一个杰出的防雷范例,它为何不受雷击,长期以来是一个不解之谜。毕

- 一般的避雷装置由接闪器、引下线和接地体三部分组成。避雷针只是接闪器的一种形式,是吸引闪电电流的金属导体,然后通过引下线把闪电电流引到接地体上。接地体是埋设在地下的导体,它可

- 式,是吸引闪电电流的金属导体,然后通过引下线把闪电电流引到接地体上。接地体是埋设在地下的导体,它可把闪电电流泄放到大地中去。木塔塔顶上的塔刹全为铁件制成,有覆钵、相轮、露盘、月牙、宝珠等,中间有铁轴一根,插入梁架之内,这不正是避雷针吗?四周8根铁索迄今完好无损,不正是引雷的引下线吗?有专家称,这高达10余米的塔刹为“法拉第笼”的上盖,是典型的现代避雷器,起到了避雷的作用。但也有专家认为,塔顶虽有铁制塔刹,但并没有金属由此连接至地面,不能成为避雷设施。

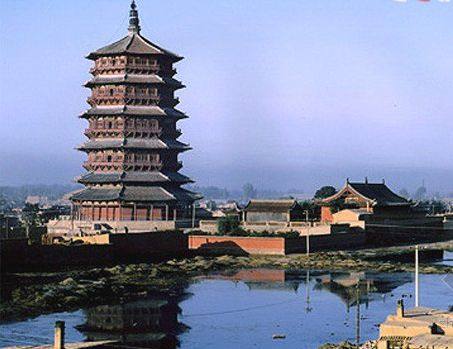

- 这是明朝诗人冯清的一首上乘之作,作者借木塔之景,日月之光抒发自己的情怀。木塔高耸入云,耗材红松木料3500立方米,使用312根木柱托起7430吨重的塔身,这么多的木材,经历了近千年的日晒、风蚀、雨淋,难道真的不朽、不蠹、不腐吗?首先我们看木塔所处的地理位置,应县地处气候干燥的黄土高原,与炎热潮湿的华北大平原相比,山西高原的温带大陆性气候相对干燥,冬春多风少雨,夏秋几乎没有似江南阴雨绵绵的日子。气象专家分析说,应县海拔高,纬度高,四季分明。年均气温7.1℃,其中1月平均气温-9~-10℃,7月23~24℃,年降水量只有360毫米左右,且集中在7—9月。初霜期为9月下旬,无霜期100~140天。年平均日照时数2873.7小时,处于全国光能资源较为丰富的区域之中,且昼夜温差变化较大,平均日温差13~15℃,气候特点十分有利于木塔全身木材的干燥和防朽。每年春分前后,木塔四周开始地解土润,期间当旭日初升时,田野中弥漫着蒸腾的潮气,远远望去,像一层薄雾罩着大地,日头渐高,则水汽蒸发,晨霭渐收。而晨霭与木塔相遇,就会构成一组在他处看不到的奇景,苑如中国画中的天宫楼阁,成为一年中最迷人的风景。

- 和榆木质地好,松木不易变形,榆木坚硬,两种木头的结合,相得益彰,共同维系古塔的牢固。

- 应县的夏天,气候也有潮湿之时,产生许多虫蛾,但木塔的前后庭院内,却无蚊蚋骚扰。这是因为木塔中住着不少俗称麻燕的小候鸟,千百年来与木塔共存,生生不息。它们昼伏夜出,每当夕阳西下,则由塔中楼息处飞出,先绕塔近处上下飞翔,逐次向外扩大飞翔范围,凡飞过之处蚊蚋虫蛾全被噬灭。麻燕的组织性、纪律性很强,有一定的“军事头脑”,夏初迁来,深秋则去,来的时候,总有一支先遣队,大约二三十只,大概是打好前站准备妥当、大队伍才全部开进。走的时候,黑煞煞的队伍突然在某一天不见了,只剩部分留守者处理善后,三五天后就一只也不见了。这支神秘的队伍在木塔中所在的时段,正是昆虫猖獗的时候,所以它们对木塔避免虫蛀客观上起到了很好的保护作用。也有专家说,麻燕无意中成了“护塔卫士”,其实确保木塔质量的重要原因是选址得当和施工质量,还有所选松木

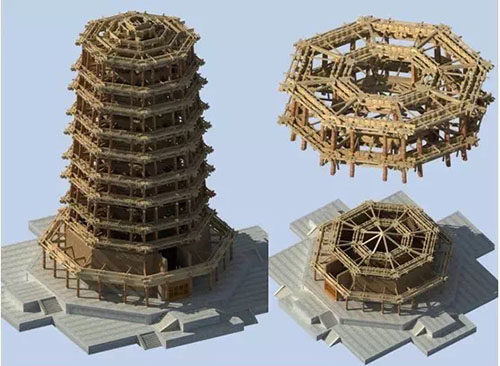

- 应县木塔建造在4米高的台基上,各种构件全靠榫、卯相互咬合勾连而固定在一起。外观为5层,

- 尽管如此,木塔就像人长期站立容易造成腰脊椎劳损一样,已经是一位“千岁老者”了。庆幸的是,2015年国家投入经费748万余元,启动了木塔抢险加固工程。不久竣工后,国内外更多的游客就可以拾级而上,站在他老人家的肩膀上一览雁北风光、感怀北国历史了。一则奇闻:千年木塔彰显避灾神功塔开多宝现神通,木德参天未有终。这是已故著名诗人赵朴初参观“山西应县木塔辽代文物展览”后写的诗句。诗中称赞中国古代伟大的建筑师和能工巧匠们让应县黄花岭上的大木,具有了不死的魂灵和雄视千古的精神。尤其是木塔这位“千年不倒翁”抗震避灾的神奇建造技术和设计者的传奇故事,令多少专家百姓探索不已。

- 明王朝时,山西灵丘一带曾发生烈度为9级的强震,房屋倒坍,人死几千,而木塔无损。1926年,山西军阀混战,对塔炮击200余发,塔身弹痕累累,有多次击中后燃烧起火,可是很快“自行”熄灭。在近代,邢台、唐山、大同、阳高一带的几次大地震,均波及应县,木塔大幅度摆动,但过后仍傲然挺立、直刺云天。2001年6月29日,应县刮起了罕见的9级大风,能见度不足10米,木塔上下96个风铃齐响,大风持续了半个小时,并把木塔东边的一棵大槐树连根拔起,而木塔只有皮毛之伤。此外,塔身材料除绝缘外,各层塔檐伸出7米或更多,两檐间平均高度为8.8米左右,雨雪

- 建筑结构,提高了塔身抗弯、抗剪和抗震能力,造就了木塔超凡的稳固性。据历史记载,“元顺帝时大震7日,木塔屹然不动”。350年前

- 而实际为9层。每两层之间都设有一个暗层。暗层上下都加施许多斜撑子,十分符合三角固定的力学原理,再加上双套筒框架结构的刚性和卯榫斗拱结构的柔性,组成了完整而坚固的

- 天气无法将侧面完全打湿,各层之间均留有干燥部分,塔基密闭性好,浅层地下水不能侵入塔基,打开夯土层取样非常干燥。古代匠师在经济利用木料和选料方面所达到的水平,令现代人为之惊叹。人间便有了鲁班7日内建塔的传说:鲁班与妹妹赛手艺,妹妹说在一夜里能做12双绣花鞋,哥哥鲁班要是能在一夜之间盖起一座12层的木塔就算哥哥的手艺高。结果,鲁班真的修成了12层的木塔,只是修完之后土地爷承受不住,塔直往地下陷,鲁班便举手一推,将塔分成两截,上半部被他一掌拍到了今天的内蒙古一带,留下的5层慢慢地钻出地面,就成了如今的应县木塔。

- 木塔巍峨壮观又不失端庄秀丽,连同它传奇般的经历,充分显示了我国古代木构建筑的高超技艺和辉煌成就。遗憾的是,那些呕心沥血的设计过程,那些艰难而辉煌的建塔场景,那些惊心动魄的日日夜夜,都已随着那许多的无名建筑大师和无数的劳动者一同湮没于这漠漠大地的深处了。

- 本文发表于中国气象局《气象知识》杂志

- 化艺术魅力为核心打造世界级经典旅游品牌。

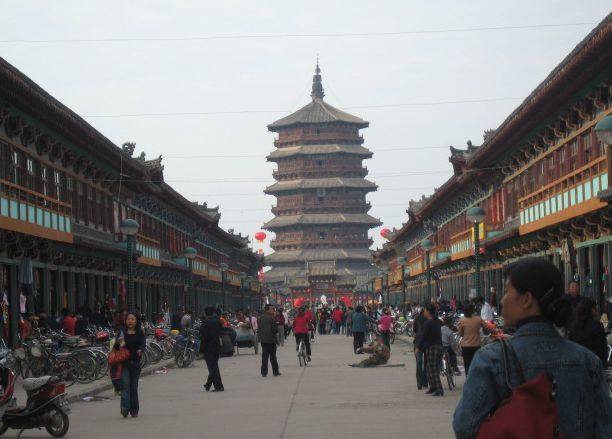

- 山西民间还流传着一种说法:木塔里隐藏着3颗宝珠:避火珠,避水珠,避尘珠。避火珠说的是天空打雷,炮火袭击,木塔一概没有失过火,是有避火珠把火逼走了;避水珠是说原来应县城四个角都有水,可是到了塔底下就没有水,是避水珠起了作用;木塔上面一直没有尘土,就是说一有尘土,避尘珠就把尘避走了,所以塔上清洁干净。木塔巍峨壮观又不失端庄秀丽,连同它传奇般的经历,充分显示了我国古代木构建筑的高超技艺和辉煌成就。遗憾的是,那些呕心沥血的设计过程,那些艰难而辉煌的建塔场景,那些惊心动魄的日日夜夜,都已随着那许多的无名建筑大师和无数的劳动者一同湮没于这漠漠大地的深处了。白云苍鹰,岁月悠悠。不管科学解释,还是民间传说,这座“千年木塔”在应县、朔州以及山西人民心中已经成为保护神,他们以木塔为骄傲,以木塔为荣耀,更以木塔的科学文化艺术魅力为核心打造世界级经典旅游品牌。

- 山西民间还流传着一种说法:木塔里隐藏着3颗宝珠:避火珠,避水珠,避尘珠。避火珠说的是天空打雷,炮火袭击,木塔一概没有失过火,是有避火珠把火逼走了;避水珠是说原来应县城四个角都有水,可是到了塔底下就没有水,是避水珠起了作用;木塔上面一直没有尘土,就是说一有尘土,避尘珠就把尘避走了,所以塔上清洁干净。木塔巍峨壮观又不失端庄秀丽,连同它传奇般的经历,充分显示了我国古代木构建筑的高超技艺和辉煌成就。遗憾的是,那些呕心沥血的设计过程,那些艰难而辉煌的建塔场景,那些惊心动魄的日日夜夜,都已随着那许多的无名建筑大师和无数的劳动者一同湮没于这漠漠大地的深处了。

- 白云苍鹰,岁月悠悠。不管科学解释,还是民间传说,这座“千年木塔”在应县、朔州以及山西人民心中已经成为保护神,他们以木塔为骄傲,以木塔为荣耀,更以木塔的科学文化艺术魅力为核心打造世界级经典旅游品牌。本文发表于中国气象局《气象知识》杂志